Андрей Глазовский, ведущий н.с., Институт географии РАН, Москва

Площадь ледников на архипелагах Российской Арктики превышает 55 тысяч кв. км, в них содержится почти 15 тыс. куб. км льда. Самый крупный центр оледенения — Новая Земля, затем следуют Северная Земля и Земля Франца-Иосифа. Самый «белый» архипелаг из них — Земля Франца-Иосифа, где ледниками занято более 85% площади островов. До недавнего прошлого эти архипелаги были в прямом смысле белыми пятнами на картах — Землю Франца-Иосифа открыли в 1873 году, а Северную Землю -только в 1913 году, что было последним крупным географическим открытием в истории человечества. Было предпринято много усилий, чтобы исследовать эти удаленные и суровые места. Были составлены каталоги ледников, велись многолетние наземные работы. Цель таких исследований была в том, чтобы понять, как устроены эти неизведанные земли, каково состояние ледников, что с ними происходит сейчас и может произойти в будущем. В общем, размеры ледников Арктики зависят от того, сколько за год накапливается на них снега и сколько стаивает и откалывается с айсбергами. Таким образом, ледники служат природными указателями изменений осадков и температуры, а вопрос с айсбергами важен для судоходства и освоения шельфа.

Площадь ледников на архипелагах Российской Арктики превышает 55 тысяч кв. км, в них содержится почти 15 тыс. куб. км льда. Самый крупный центр оледенения — Новая Земля, затем следуют Северная Земля и Земля Франца-Иосифа. Самый «белый» архипелаг из них — Земля Франца-Иосифа, где ледниками занято более 85% площади островов. До недавнего прошлого эти архипелаги были в прямом смысле белыми пятнами на картах — Землю Франца-Иосифа открыли в 1873 году, а Северную Землю -только в 1913 году, что было последним крупным географическим открытием в истории человечества. Было предпринято много усилий, чтобы исследовать эти удаленные и суровые места. Были составлены каталоги ледников, велись многолетние наземные работы. Цель таких исследований была в том, чтобы понять, как устроены эти неизведанные земли, каково состояние ледников, что с ними происходит сейчас и может произойти в будущем. В общем, размеры ледников Арктики зависят от того, сколько за год накапливается на них снега и сколько стаивает и откалывается с айсбергами. Таким образом, ледники служат природными указателями изменений осадков и температуры, а вопрос с айсбергами важен для судоходства и освоения шельфа.

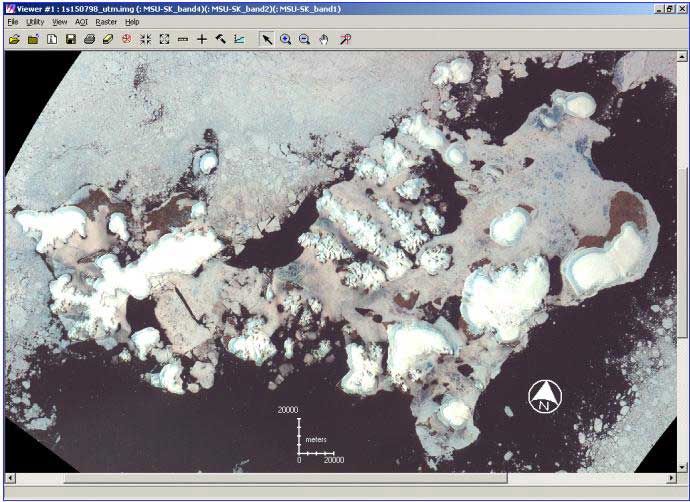

Последние 10 лет я изучаю эти ледники и хочу здесь рассказать о том, какие новые возможности для этого появились вместе с новыми космическими данными и ГИС-технологиями. Сейчас в Институте географии эти работы ведутся в рамках ряда проектов: европейского Amethyst, цель которого — оценить изменения ледяных берегов; международного GLIMS, направленного на мониторинг ледников по космическим изображениям Aster-Terra (рис. 1); проекта ФЦП по изучению ледников как индикатора и фактора природных изменений.

Рис. 1. Изображение Aster-Terra, 4 апреля 2001 г., ледники Мака и Велькена, Новая Земля.

Первое, что приходит на ум, это соединить данные каталога ледников с картами. Это было легко сделать, используя возможности ArcView. Общая картина распределения ледников на архипелагах показана на рис. 2, где красными точками выделены ледники, заканчивающиеся в море, то есть дающие айсберги. Одного взгляда достаточно, чтобы увидеть географические различия.

Рис. 2. Береговые зоны архипелагов, продуцирующие айсберги.

Земля Франца-Иосифа — самый раздробленный архипелаг с множеством ледников, достигающих моря. Это хорошо видно на рис. 3, где приведено изображение Ресурс-01, MSU-SK, 15 июня 1998 г. (предоставлено отделом экологического мониторинга Госкомэкологии ЯНАО).

Рис. 3. Земля Франца-Иосифа.

Совместный анализ данных таблиц каталога и наших воздушных радиолокационных измерений толщины ледников, выполненный в ArcView, дает возможность уточнить картину — найти области, где ледники имеют самые толстые края и высокие отношения площади к длине, то есть выделить области, где потенциально возможны крупные айсберги и существенные изменения (рис. 4).

Рис. 4. Толщина фронтальной части некоторых ледников Земли Франца-Иосифа.

В качестве примера детального исследования состояния и изменений полярного ледника приведу некоторые результаты обработки и анализа радиолокационных данных, космических изображений и карт для острова Ла-Ронсьер на Земле Франца-Иосифа.

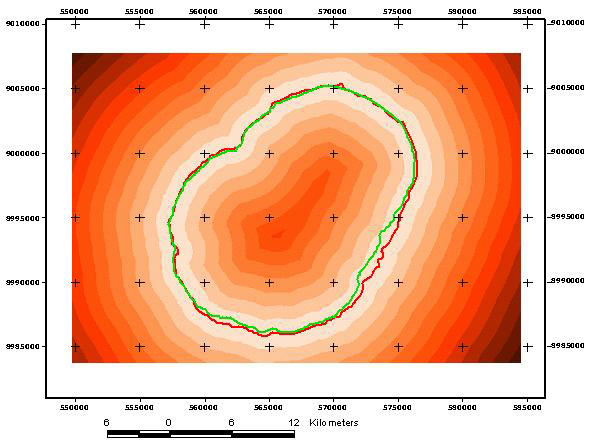

В первую очередь нужно было уточнить контуры ледника, что было сделано по снимку КФА-1000, проложить профили радиолокационного зондирования, построить цифровую модель толщины льда и карту. Все эти операции были выполнены, используя объединенные возможности ERDAS IMAGINE и ArcView. Сравнение контуров ледника 1993 и 1953 года позволило вычислить изменения его площадей и установить, что он стал меньше на 17 кв. км. Можно было оценить интенсивность отступания и для каждого элемента края ледника. Если построить поле ближайших расстояний до старого контура ледника, то потом вектором нового контура можно выбрать значения поля, которые показывают, насколько отступил ледник (рис. 5).

|

|

|

|

| Рис. 5. Состояние и изменение оледенения о-ва Ла-Ронсьер на Земле Франца-Иосифа. | |||

Впервые удалось сопоставить интенсивность отступания ледника с толщиной льда на его краю, где он обрывается в море, и со скоростью движения льда. Юго-восточная сторона ледникового купола за 40 лет отступила больше всего (1130 м). Приток льда здесь (850 м) не компенсирует облом края. Северо-западная сторона гораздо устойчивее. Она отодвинулась всего на 250 м, но это связано с тем, что здесь высокий приток льда — более 3200 м. То есть, если бы ледник не двигался, то на юго-востоке он уменьшился бы на 1980 м, а на северо-западе — на 3450 м. Иными словами, видимые изменения размеров ледников отражают сочетание процессов накопления и таяния снега, движения льда и откола айсбергов, анализ которых коренным образом усовершенствуют современные технологии.

Сейчас продолжаются работы по векторизации контуров ледников на архипелагах по картам 1:200 000 масштаба. Они послужат базой для сравнения со всеми имеющимися космическими изображениями для поиска изменений. Векторизация контуров ведется средствами ArcInfo и ArcView. Это отчасти определяется тем, что для передачи векторной информации в архив Международного центра данных по снегу и льду по проекту GLIMS выбран формат ESRI shapefile.

В связи с этим проектом особое значение в последнее время получают изображения Aster-Terrsa. В результате работы этой космической системы в течение 16 месяцев получены качественные изображения по всем трем архипелагам (рис. 6). Отмечу, что размер файла с одним изображением (в 14 каналах VNIR, SWIR и TIR) составляет около 120 Мб, что требует определенной мощности компьютеров и объемов рабочей и архивной памяти.

Рис. 6. Картограмма покрытия ледниковых районов изображениями ASTER.

Снимки ASTER имеют максимальную разрешающую способность (15 м) в четырех каналах диапазона VNIR (1 канал — 0,52 — 0,60 мкм; 2 канал — 0,63 — 0,69 мкм; 3N канал — 0,78 — 0,86 мкм; 3B канал — 0,78 — 0,86 мкм). Этот диапазон и является основным для пространственной привязки снимков и определения геометрических характеристик ледников. Изображение в канале 3В специально предназначено для получения стереоизображений и построения ЦМР (в совокупности с каналом 3N).

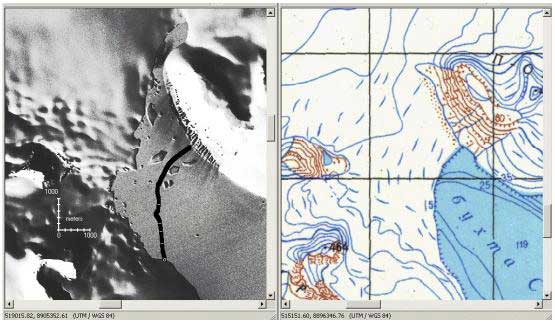

Высокое спектральное и геометрическое разрешение съемок ASTER позволяет при благоприятных условиях уверенно идентифицировать различные элементы морфологии поверхности ледников в области питания и абляции. Геометрическое разрешение в видимом диапазоне обеспечивает приемлемую точность определения положений границ и фронтов ледников различных типов в пределах одного пиксела. На рис. 7 показана фронтальная часть ледника №12, остров Галля, Земля Франца-Иосифа. Слева приведен увеличенный фрагмент изображения ASTER, 21 мая 2001 г., уровень обработки 1B, 3 канал с коррекцией гистограммы, справа — тот же участок на карте 1:200 000, составленной по аэросъемке 1953 г.

Рис. 7. Фронтальная часть ледника №12.

Использование комбинации или отдельных спектральных каналов в изображениях ASTER позволяет исследовать состояние как области питания, так и языковых частей ледников, имеющих разные отражательные характеристики. Для «чистых» участков эффективнее работает третий канал, а для «грязных» поверхностей более информативен первый.

Особая задача в использовании изображений ASTER в проекте GLIMS состоит в их географической привязке и трансформации в базовую картографическую проекцию WGS-84. Сейчас стандартные изображения ASTER существуют в виде продуктов с уровнями обработки 1А и 1В. Для целей привязки и трансформации важно, что в продуктах 1А коэффициенты геометрической коррекции и радиометрической калибровки даны в метафайле, но не реализованы в самом изображении. Тогда как 1В содержит данные с радиометрической и геометрической коррекцией. В связи с этим, для целей географической привязки и трансформации в картографическую проекцию удобнее использовать данные 1В, но число таких снимков в настоящее время ограничено. Если использовать данные 1А, необходимо проводить привязку и трансформацию по отдельным каналам и выполнять их взаимную регистрацию. Все эти задачи решаются стандартными средствами ERDAS IMAGINE, где сейчас появился и специальный конвертер для импорта изображений ASTER, которые исходно существуют в специфическом формате HDF-EOS.

Отмечу, что геометрическая коррекция снимков проводится по орбитальным параметрам без опоры на наземные контрольные точки. Как показывает опыт работы со снимками ASTER, для острова Галля (Земля Франца-Иосифа) и острова Шмидта (Северная Земля) такая процедура обеспечивает точность привязки на местности около 200-300 м, что явно недостаточно для наших целей. Поэтому необходима дополнительная коррекция, которую можно проводить, используя опорные точки, измеренные непосредственно в поле или снятые с картографических источников. Использование наземных точек требует полевых работ или высококачественных крупномасштабных картографических материалов. Для указанных районов такие источники отсутствовали, и пришлось использовать карты масштаба 1:200 000. Такая процедура, при наличии достаточного числа хорошо опознаваемых точек на карте и изображении, позволяет привязать снимок с точностью около 40 м. Учитывая степень генерализации карты, реальные изменения положения краев ледников, которые можно установить при сравнении карты и снимка, должны быть не менее 100 м.

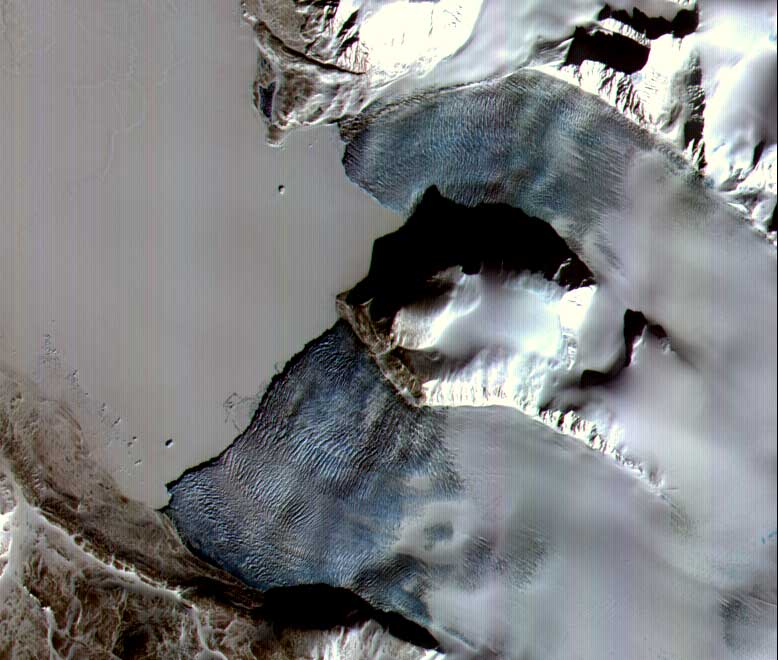

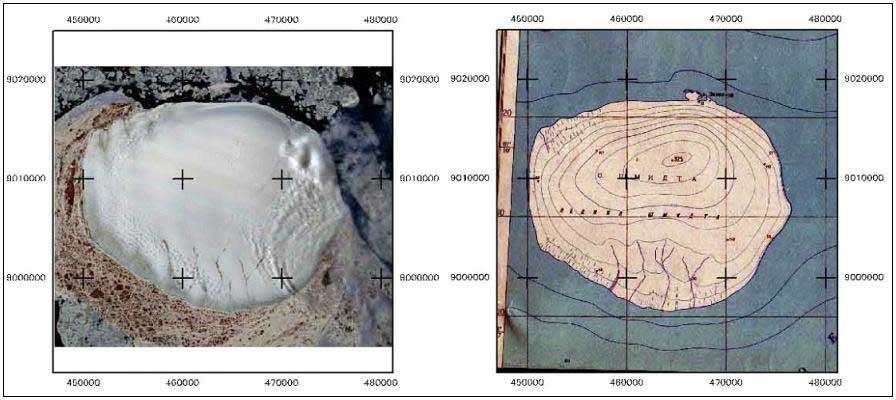

Примером сложной задачи служит остров Шмидта, Северная Земля. Практически весь остров ледяной, и использовать контрольные точки можно только по одному коренному мысу в северной части. Также очевидно, что сама карта содержит неточности в изображении ледяного фронта, особенно в юго-западной части. Поэтому, обнаруживаемые здесь изменения края купола складываются из погрешностей привязки, ошибок карты и реальных изменений, которые трудно вычленить. Наиболее надежными представляются величины отступания края в северо-восточной части, где они составляют около 600 м за 47 лет. На рис. 8 слева приведен увеличенный фрагмент изображения ASTER, 15 июля 2000 г., уровень обработки 1А, с геометрической коррекцией, справа — тот же купол на карте 1:200 000, составленной по аэросъемке 1953 г.

Рис. 8. Ледниковый купол острова Шмидта.

Итак, в этом кратком обзоре я остановился лишь на нескольких сюжетах. Сейчас перед гляциологией открываются новые просторы, возникают новые проблемы и решения. Роль современных ГИС-технологий в этом направлении совершенно очевидна, и, полагаю, она имеет ключевое значение.

Дополнительную информацию о некоторых проектах вы можете найти на сайтах

http://dib.joanneum.ac.at/amethyst /home.html ,

http://almaz.npomit.ru;

http://wwwflag.wr.usgs.gov/GLIMS /glimshome.html .